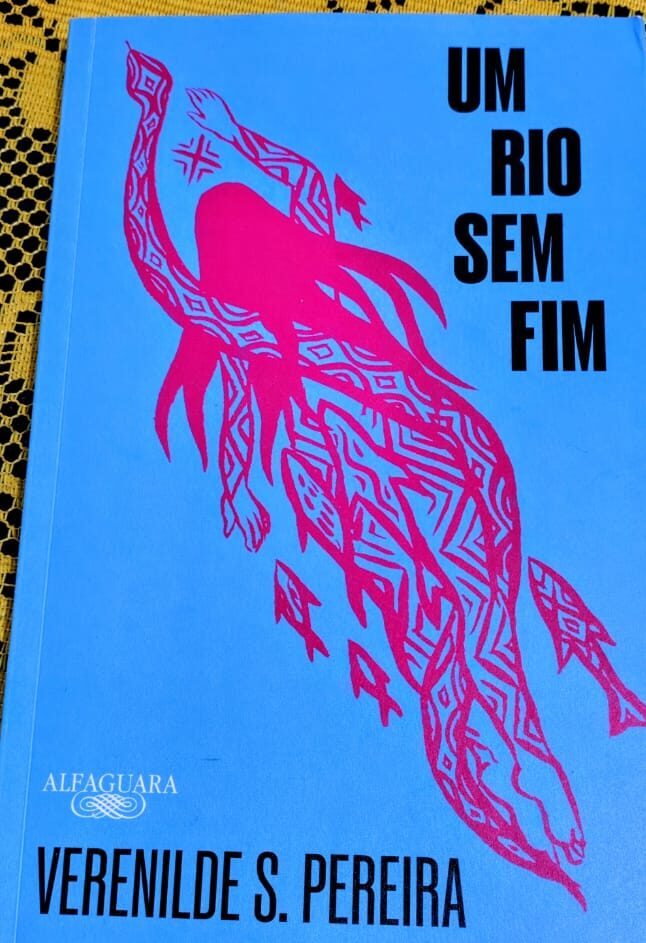

O rio sem fim de Verenilde

“Vê aqueles nódulos de uma indianidade indelével espalhados nela, com resíduos do passado interminável, com as catalogações perenes do presente, com o ar suspenso do que viria a preenchê-la ou esgotá-la ainda mais; preencher seus sussurros estraçalhados para um mundo que pouco a escutava.” (p. 15 – Um rio sem fim, Verenilde Pereira)

Comecei há pouco a leitura. A imagem da capa (a partir da obra Mãe d´água /2019, da artista visual indígena Daiara Tukano) se mistura a outras – as dos rios amazônicos. Então minha mente meio que se dilui, mergulha e deixa que o universo literário de Verenilde Pereira (1956 – ) se cruze com os protestos na COP30. Não é difícil encontrar pontos de contato entre ambos, pois a escrita da jornalista e pesquisadora amazonense percorre – sem concessões – afluentes sinuosos como os da Bacia Amazônica, desvelando em cada curva as armadilhas do invasor que almeja abrir, indefinidamente, caminhos de destruição. Como o personagem missionário Dom Matias Lana (e sua certeza inabalável de superioridade) as megaempresas que estavam na Conferência em Belém (PA) também só deixam um rastro de destruição por onde passam, mal disfarçadas pelas estratégias de marketing chamadas pelos ambientalistas de greenwashing.

Atualmente considerada por especialistas como obra essencial da ficção afro-indígena, “Rio sem Fim” ficou praticamente esquecido por 25 anos, até ser “trazido à tona” pela crítica literária e reeditado em 2025 pela Alfaguara/Cia das Letras. A autora conta que à época de seu lançamento, em 1998, deixava exemplares em bancos de praças e paradas de ônibus para que as pessoas lessem sua obra, de tiragem pequena e muito longe dos holofotes num período histórico em que a escrita de mulheres e povos afro-indígenas eram totalmente desconsiderados por uma elite literária que, ainda hoje, tem muito de branca, misógina e reprodutora de padrões literários colonialistas.

Filha de mãe negra e pai da etnia Sateré Mawé, atuou por anos como repórter especializada em questões ligadas às lutas dos povos indígenas, integrando o jornal Porantim (numa tradução aproximada, algo como ‘remo mágico, memória’ na língua da nação Sateré) – e trabalhando como professora no Seringal Katipari, no rio Purus, Amazonas. Imagino que esteja na imensa Barqueata que abriu a Cúpula dos Povos – embarcações carregadas de futuro ancestral – singrando na Baía de Guajará, ocupando Belém e invadindo a praia das negociatas mercadológicas na COP30…

Barqueata que abriu a Cúpula dos Povos, em Belém Foto Hermes Caruzo

Amazônia: povos originários na vanguarda contra a barbárie

Quando os povos indígenas afirmam que “o futuro será ancestral ou não será” eles sabem o que estão a dizer: não só sobrevivem há 500 anos ao genocídio e caos instalado pela invasão européia que permitiu a construção do atual sistema capitalista mundial, como são os detentores, junto com as comunidades ribeirinhas e quilombolas, das soluções possíveis para impedir a destruição definitiva em curso no planeta, soluções essas que não se realizam nesse decadente sistema que só visa o lucro. Tal sabedoria ancestral – que por definição é acumulada historicamente, onde o passado vive no presente e aponta caminhos para o futuro – vem sendo corroborada por estudos como os da equipe do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da USP. No livro “Sob os Tempos do Equinócio – Oito Mil Anos de História na Amazônia Central” o arqueólogo e professor Eduardo Neves constata o quanto ela é resultado de uma construção cultural, em que “os povos indígenas que ocuparam a Amazônia modificaram a natureza, criando áreas de solos férteis e modificando a concentração de espécies de árvores”.

Sabemos que na Amazônia se encontra, além da ainda maior floresta tropical do mundo, a maior bacia hidrográfica de água doce do planeta, abrangendo uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a cerca de 40% do território sul-americano. Ela engloba sete de nove países que compõem a Amazônia Internacional: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Guiana e Bolívia, estando a maior parte da bacia – composta por cerca de 1.700 rios e os dois maiores arquipélagos fluviais do mundo, Mariuá e Anavilhanas – no território brasileiro. Formada por uma complexa rede de rios, sendo o principal deles o Amazonas, estima-se que a região contenha centenas de milhares de espécies de plantas, peixes, além de mamíferos, répteis, anfíbios e insetos em abundância.

As delegações de povos indígenas presentes na COP30 sabem o que está em jogo e não se enganam com discursos. Entre tantas manifestações, a do cacique Raoni sintetiza a lucidez de quem critica o fato do Governo Lula estar jogando no time do capital, ao planejar a abertura de nova hidrovias e ferrovias para o agronegócio exportador além da escandalosa exploração de petróleo na Foz do Amazonas.

Literatura como um rio sem fim: a avalanche de memórias soterradas

“Era como se as palavras – que depois também lhe saquearam – não estivessem mais na boca, e sim num oco qualquer do corpo. Ela seguiu olhando para o perigo das águas e nem percebeu que a secura em sua garganta era um sintoma” (p. 24)

De estatura pequena e gigantesca força interior, o auditório da Flip (Festa Literária de Paraty) de 2025 se calou, atento à voz de Verenilde, firme e intensa como um jorro, uma “avalanche de memórias soterradas”, como a própria autora define o tipo de literatura que constrói.

Segundo Jotabê Medeiros em seu texto “As curvas de um rio sem fim” (www.amazonialatitude.com) seu livro pode ser lido como “um híbrido inusitado de romance, reportagem, ensaio e tese antropológica” tal a força da narrativa. A partir da chegada do colonizador, na figura do missionário salesiano Dom Matias Lana, a vida de um grupo de meninas indígenas “levadas para a civilização” será marcada pela violência sintetizada no que a autora define como “despertencimento”.

Em entrevistas, Verenilde conta que o livro surgiu da pesquisa que realizou sobre o impacto destruidor da construção, na década de 60, da BR-174 que liga Manaus-Boa Vista sobre a vida dos Waimiri Atroari, que viviam entre o norte do Amazonas e o sul de Roraima, na margem esquerda do Baixo Rio Negro. À época, junto com as máquinas chega também um missionário italiano que dará nome à “Expedição Calleri”, cujo objetivo central era a “pacificação” dos indígenas afetados pela estrada permitindo abrir caminhos para o “progresso”. Tanto a pesquisa quanto a obra de ficção impressionam pela dura atualidade – a estratégia de aniquilar os povos guardiões das florestas, derrubá-las e abrir caminhos de destruição para encher os bolsos da mesma nova/velha burguesia agroexportadora.

Escrito originalmente como uma dissertação de mestrado, Verenilde percebeu que a história abria outros caminhos de memórias e histórias que não poderiam se revelar enquadradas nos limites convencionais de uma escrita acadêmica. Foi na literatura que conseguiu então, permitir que essas vozes profundas e soterradas emergissem como avalanche, como cheia de rio sem fim.

Rosa Maria e a lúcida leveza

“Rosa caminhava como se nadasse, e sentia-se feliz obedecendo as luzes dos semáforos, nada lhe comprimindo(…)mergulhava como o boto, imitava o tambaqui, jorrava-se como enguia e eles aplaudiam, aplaudiam, aplaudiam, como eles aplaudiam!” (p. 126 e 143)

Organizado em 3 partes que escoam como afluentes de uma mesma história, o livro – carregado de imagens poéticas – nos leva à perguntas sem respostas, ao desmoronamento de verdades absolutas impostas por racionalidades pragmáticas e nos faz repensar sobre os sentidos do viver. Do universo de personagens – como a figura ancestral da avó Laura Dimas, entre outras – emerge a violenta desterritorialização de quatro meninas indígenas batizadas Marias: Rosa Maria, Maria Assunção, Maria Índia e Maria Rita. Através das curvas de seu livro, Verenilde nos leva até a personagem Rosa Maria, que se vê no estranho e aterrador universo de uma Manaus que se quer branca, racionalmente eurocêntrica e construída de costas para o Rio Negro. Nesse mundo, a inadaptação da personagem é percebida como loucura e demência; Rosa Maria vagueia pelas ruas, quem sabe nutrida por outra lucidez, vendo o que ninguém percebe, escutando os chamados da floresta.

Sigo na leitura, rabisco, sublinho palavras para beber da prosa poética de Verenilde . Ali na frente, a narradora sai de cena para que possamos construir possíveis desfechos, abertos também como um rio sem fim. Mas se nos faltar imaginação, é só voltarmos para o início deste livro; nele toda escrita colonialista vira labareda para depois virar cinza, virar pó. Assim que terminar, vou lê-lo novamente. E novamente. E novamente. E novamente!