Ziraldo: pra além de eterno “Maluquinho”, fundador do “Pasquim” e ácido crítico da ditadura

O genial Ziraldo Alves Pinto faleceu no sábado, dia 6, aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Dono de um talento multifacetado, Ziraldo foi desenhista, pintor, chargista, cartunista, apresentador, dramaturgo, poeta, jornalista e escritor. Mineiro, que adotou a capital fluminense como lar, era apaixonado por samba e futebol. Também foi um dos fundadores da Banda de Ipanema e acabou virando enredo de escolas de samba, no Rio de Janeiro e São Paulo.

Tudo isto feito com um olhar aguçado, atento à realidade, mas voltado para a “utopia”, o sonho e a fantasia que alimentam a arte daqueles e daquelas que entendem seu lugar no mundo.

Para todos e todas nós, seu nome estará eternamente vinculado à nossa “criança interior”, independentemente de nossa idade, graças a criações como o “O Menino Maluquinho” e “A turma do Pererê”. Contudo, principalmente quando o atual presidente do Brasil, vergonhosamente, conclama que devemos nos esquecer da ditadura e que é um erro “remoer o passado”, é preciso lembrar de Ziraldo também por sua incansável luta contra o regime militar.

Uma luta que ele travou particularmente (mas não só) através do sensacional “O Pasquim”, que ele ajudou a fundar no final dos anos 1960 e cujo conteúdo, ao mesmo tempo escrachado, político e informativo, driblava e desafiava a censura militar, tendo as charges, cartuns e quadrinhos de Ziraldo como alguma de suas armas mais afiadas e certeiras. O que, inclusive, fez com que ele tenha sido perseguido e amargado três passagens pelas prisões do regime militar, o que foi reconhecido pela anistia que ele recebeu em 2008.

De menino prodígio a um dos pais das histórias em quadrinho no Brasil

Nascido em 24 de outubro de 1932, na cidade mineira de Caratinga, Ziraldo foi batizado a partir da fusão dos nomes de seus pais, Zizinha e Geraldo, e pode ser considerado um daqueles “meninos prodígios”, já que teve seu primeiro desenho publicado, no jornal “Folha de Minas”, quando tinha apenas seis anos de idade.

Na década de 1950, formou-se em Direito, mas continuou ativo no jornalismo, contribuindo para a “Folha da Manhã” (atual “Folha de S. Paulo”), “A Cigarra”, “O Cruzeiro” e o “Jornal do Brasil”, onde começou a publicar as impagáveis histórias da “Supermãe” e de “Jeremias, o bom”, que já carregavam alguma de suas principais características: o traço simples, mas inconfundível e cheio de significados; o texto enxuto e fortemente enraizado na linguagem do povo; e um crítica política, sempre presente em cada detalhe dos desenhos.

No início dos anos 1960, lançou a “Turma do Pererê”, que, além de ter o “mérito” de ser a primeira revista de história em quadrinhos (HQ) brasileira assinada por um único autor, trazia como “heróis” figuras emblemáticas de nossas culturas, como o Saci, representantes dos povos originários e a bicharada esperta da Mata do Fundão que, já naquela época, levantavam debates sobre a defesa do meio ambiente, do respeito à diversidade e das culturas populares.

O conteúdo “subversivo” (leia-se crítico, libertário e popular) de seus personagens “infantis” não escaparam da brutal censura militar e de seus apoiadores no mercado editorial, que cancelaram a publicação da revista logo após o golpe militar de 1964.

Mesmo destino de outra publicação que marcou a carreira do desenhista, a ácida e satírica “Pif-Paf”, editada por Millôr Fernandes, que o próprio Ziraldo considerava seu mentor e fonte de inspiração; como também de quase toda imprensa independente que havia na época. O que, contraditoriamente, abriu espaço para o surgimento de uma publicação que, tendo Ziraldo um de seus fundadores, praticamente se confunde com a história da luta contra a ditadura.

“O Pasquim”: escracho, contracultura e informação na luta contra a ditadura

Como outras grandes ideias na história da humanidade, “O Pasquim” nasceu da conversa entre amigos em torno de uma mesa de bar. No caso, estamos falando do chargista Sérgio Jaguaribe (Jaguar) e dos jornalistas Tarso de Castro e Sérgio Cabral, reunidos em setembro de 1968 para afogar as mágoas pela morte, naquele dia, de Sérgio Porto (conhecido como Stanislaw Ponte Preta), um dos ícones do jornalismo pautado pelo humor crítico.

O nome escolhido para o semanário se remete aos folhetos satíricos que eram publicados na Europa (e, depois, nas Américas) nos anos 1500, considerados (pelas elites, obviamente) como “jornais difamadores ou folhetos injuriosos”, em função de suas críticas aos costumes e relações de poder das sociedades em que circulavam quase que clandestinamente.

Nos meses seguintes, o projeto ganhou apoio dos demais fundadores, que incluíam Ziraldo, Carlos Prósperi e Claudius (esses dois últimos responsáveis pelo projeto gráfico) e o primeiro número, em aberto desafio à ditadura, saiu em 29 de junho de 1969; ou seja, já depois da decretação do “AI-5”, que inaugurou os chamados anos de chumbo, como ficou conhecido o período mais sanguinário e autoritário do regime militar.

Naquela primeira edição, “O Pasquim” já deixava evidente seu caráter rebelde e inovador, na forma e no conteúdo, inaugurando suas famosas entrevistas em torno de mesas de bar, regadas com fartas doses de whisky, cerveja e cachaça, e trazendo um texto de Chico Buarque, que então se encontrava em “auto exílio” na Itália, depois de ser ameaçado de prisão e, principalmente, em função do ataque feito pelo “Comando de Caça aos Comunistas” (CCC) ao espetáculo “Roda Viva”, estrelado por Marieta Severo, sua companheira na época.

Como relatado por Sérgio Augusto, em uma antologia que traz alguns dos principais artigos publicados nas 1.072 edições do jornal, a grande inovação do “Pasquim” foi ser um “jornal sem patrão, onde todos os colaboradores podiam escrever o que bem entendessem e como bem entendessem” e que teve a audácia “de nascer já do contra (sobretudo contra as babaquices da classe média)”.

Tendo como mote “o rato que ruge” (uma ironia com sua fama de “nanico”, simbolizada pelo endiabrado e neurótico ratinho “Sig”, criado por Jaguar, numa referência irônica ao psicanalista Sigmund Freud), no decorrer dos anos, o jornal se tornou em válvula de escape para a liberdade de expressão e do posicionamento crítico diante da realidade.

Provavelmente por isto mesmo, o lançamento foi um absurdo sucesso editorial, vendendo 20 mil exemplares, e alcançando, na primeira metade dos anos 1970, o impressionante número de 250 mil exemplares. Tudo isto sempre driblando e, acima de tudo, desafiando a censura ditatorial, o que, evidentemente, não passou desapercebido pelo regime militar e seus agentes.

Driblando e desafinado o regime militar

Quando integrou a equipe do “Pasquim”, Ziraldo já tinha consciência do que a ditadura era capaz. Declaradamente comunista – por décadas foi filiado ao PCB e, depois, ao PSOL, cujo logo é de sua autoria –, ele foi um dos muitos presos no dia imediatamente posterior à decretação do Ato Institucional n° 5, o famigerado “AI-5”, em 13 de dezembro de 1968.

Com o “Pasquim” nas ruas e circulando de mão em mão em escolas, universidades e locais de moradia e trabalho, o regime tentou controlá-lo como podia. Em outubro de 1970, depois da famosa capa com a atriz Leila Diniz (leia abaixo), Ziraldo e praticamente toda equipe de editores foram presos por três meses. Nos anos seguintes, o cartunista foi preso ainda mais uma vez, acusado de acobertar militantes contra o regime.

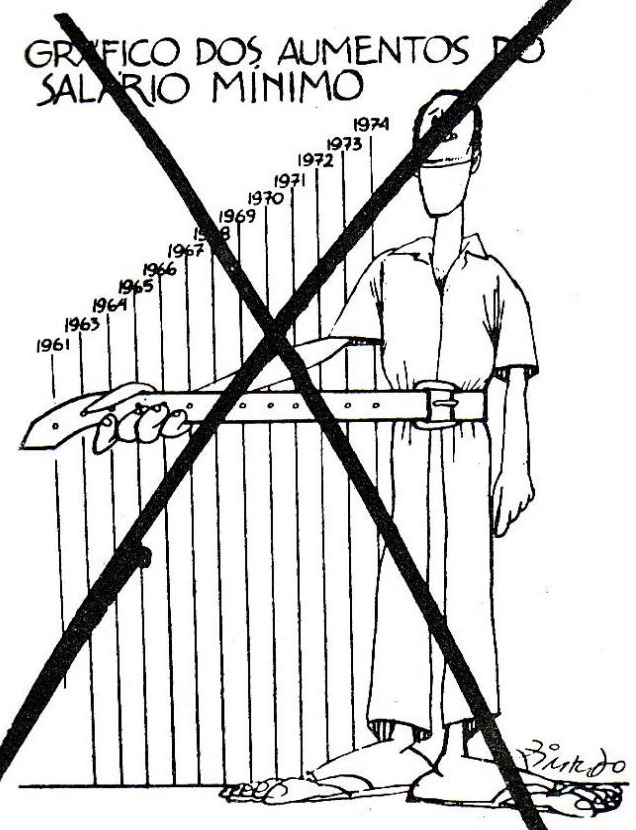

Enquanto isto, como todas as publicações da época, depois da decretação da censura prévia e da instalação de agentes do regime no interior das redações, “O Pasquim” ganhou uma censora pra chamar de sua, o que resultou, por exemplo, na não publicação da charge abaixo, de 1974, satirizando o tal “milagre econômico”.

Situação bisonha que o jornal tratou com seu conhecido escracho, estampando em sua capa, desde março de 1970, o seguinte aviso: “Este número foi submetido à censura e liberado”. E foi também diante da censura que, à medida que o tempo fechava, Ziraldo se aprofundava na representação “poética” e expressiva dos crimes contra a liberdade. Um dos melhores exemplos disto foi a impressionante charge “Só dói quando rio”, publicada em janeiro de 1971, tomando duas páginas do jornal (como um poster)

Vale dizer que Ziraldo não estava sozinho. Uma das criações mais sensacionais de seu companheiro Jaguar foram as “fotopotocas” (colagens e intervenções feitas sobre imagens conhecidas pelo público). A mais famosa acabou sendo “Eu quero mocotó!”, sobre a cena ficcional consagrada em “O grito do Ipiranga” (pintado por Pedro Américo, em 1888).

Remetendo-se à já satírica música recém lançada por Jorge Ben, a provocação não passou desapercebida. A censora que deixou a imagem ser publicada foi demitida e Jaguar, Sérgio Cabral e Fortuna acabaram presos de novo.

Neste sentido, ainda vale lembrar que no início dos anos 1980, uma onda de explosões criminosas teve como alvo bancas de jornais que ousassem exibir publicações como “Pasquim”, “Versus”, “Opinião”, “Movimento” e outras publicações da chamada “imprensa nanica”, que resistiam à ditadura.

Um antro de liberdade criativa, mas, também, de contradições

Nas palavras de Sérgio Augusto, na Antologia já mencionada, o regime militar considerava “O Pasquim” “um antro de comunistas, bêbados, pervertidos e drogados, empenhados em difundir ideologias exóticas e subversivas, desencaminhar a juventude e destruir a família brasileira”.

Tais “acusações” tinham bastante a ver com Ziraldo e sua luta sem tréguas contra a hipócrita moral dos setores de ultradireita, sejam os de 1964, seja os dos dias de hoje. Charges como a do escândalo provocado por uma senhora conservadora diante de uma criança brincando de “bilboquê” são exemplares de como Ziraldo conseguia subverter a ordem, jogando na cara dos opressores que “os pecados” que eles viam no mundo só poderiam sair de suas mentes distorcidas e limitadas.

Também como consequência indireta da censura, “O Pasquim” se tornou fonte inesgotável de “neologismos” (novas formas no uso da língua) ou na popularização de termos que circulavam pelos pontos descolados das praiais cariocas e metrópoles brasileiras.

E, acreditem ou não, todo mundo as conhece até hoje, como “curtir”, “tirar o sarro”, “barato”, e jeitinhos “singelos” de rasgar o verbo, como “duca”, “quimera”, “paca”, “quiuspa”, “mifu”, “sifu” e “nusfu”. Uma revolução linguística, também registrada pelos traços de Ziraldo, no seu impagável “Do you spasquinglish?”

E, aqui, cabe um parêntese, porque seria até mesmo uma contradição exaltar Ziraldo e seus companheiros de “Pasquim” sem senso crítico. Afinal, também foram eles que usaram e abusaram de textos e imagens que apelavam à objetificação e ultrassexualização das mulheres e, ainda, ajudaram a popularizar, de forma super pejorativa, o termo “bicha” (depois reapropriado e ressignificado pelas LGBTI+).

Parte do problema tem a ver com a própria composição social da equipe que, no decorrer dos anos, reuniu colaboradores que representavam a nata do Jornalismo, das Artes e da Cultura brasileiras, como Henfil, Paulo Francis, Millôr Fernandes, Ivan Lessa, Ferreira Gullar, Flávio Rangel, Caetano Veloso, Ruy Castro, dentre vários outros.

E, aqui, o pronome masculino se impõe porque, sinal dos tempos e de como as opressões permeiam todos aspectos da sociedade, não dá pra esconder que a redação era quase toda ela formada por homens brancos de classe média.

Ressalva feita, também não se pode negar que, a seu modo e de forma contraditória, o “Pasquim” também cumpriu algum papel no debate sobre as opressões. E alguns exemplos merecem destaque.

Por exemplo, em abril de 1971, foi publicada uma antológica entrevista com João Francisco dos Santos, conhecido como “Madame Satã”, homem negro e gay, mas de gênero fluído para os parâmetros atuais, boêmio e figura mítica da Lapa, no Rio de Janeiro, que, na época, já tinha 71 anos.

Mesmo que tentando “enquadrá-lo” como um símbolo da “bicha não-afeminada” (o que era uma contradição em si) e de um malandro capaz de peitar a polícia ou quem o ofendesse, “O Pasquim” acabou dando voz a uma das figuras mais emblemáticas da história das LGBTI+ no Brasil.

Contradição que também atravessou uma entrevista, realizada pela equipe de “O Pasquim” e uma série de intelectuais gays, com Winston Leyland, editor da “Sunshine”, uma publicação LGBTI+ de San Francisco (EUA), que esteve no Brasil em 1977, tendo causado um impacto bastante importante na reorganização do movimento naquele período.

Por fim, é preciso mencionar o explosivo episódio envolvendo Leila Diniz, atriz que se tornou símbolo da luta em defesa da liberdade e direitos das mulheres, que, em uma entrevista em junho de 1969, defendeu o amor livre e o uso de maconha, criticou o AI-5 e soltou o verbo contra a tacanha moral da época.

Com falas recheadas pelo uso desenfreado de palavrões, marca registrada de Leila, mas que não poderiam ser publicados, a entrevista não só rendeu uma das capas mais emblemáticas capas do jornal – “Leila diz: &$@7!” –, como também provocou uma irada reação dos militares, que entrou para a História como “Decreto Leila Diniz”, e, ainda, causou a demissão da atriz pela Rede Globo, fiel escudeira da ditadura militar.

Assinado pelo nefasto Emílio Médici, o Decreto-Lei Nº 1.077/1970 tinha como objetivo combater, reprimir e censurar quaisquer menções ou ações que fossem consideradas ofensivas à moral e aos bons costumes, particularmente nos meios de comunicações, estabelecendo que isto obedecia “a um plano subversivo, que põe em risco a segurança nacional”.

Por mais patético e ridículo que pareça, o resultado foi realmente trágico, já que implicou na institucionalização da censura prévia de praticamente tudo, obrigando músicos, jornalistas e escritores a submeterem suas criações aos censores em Brasília ou, ainda, na presença física de representantes da repressão no interior da redação dos jornais, inclusive do próprio “Pasquim”, que, além disso, foi diretamente atacado com a já mencionada prisão de seus editores.

Um guerrilheiro do humor, o autor de “Flicts” e nosso eterno maluquinho

Em uma entrevista concedida em 1981, quando, na esteira dos movimentos grevistas e protestos estudantis, a luta contra a ditadura estava prestes a tomar as ruas, aos milhões, Ziraldo definiu bastante bem como ele próprio via o “Pasquim”.

“Ali, todo mundo começou a sua profissão fazendo charge política. Ninguém fez cartum sobre costumes ou ‘piadinhas’. E virou uma missão. Uma coisa assim: ‘Vamos lutar!’. Virou uma espécie de guerrilha pelo humor”, disse o desenhista que, 1984, publicou o livro “1964-84: 20 anos de prontidão”, resgatando sua trajetória sob o regime militar.

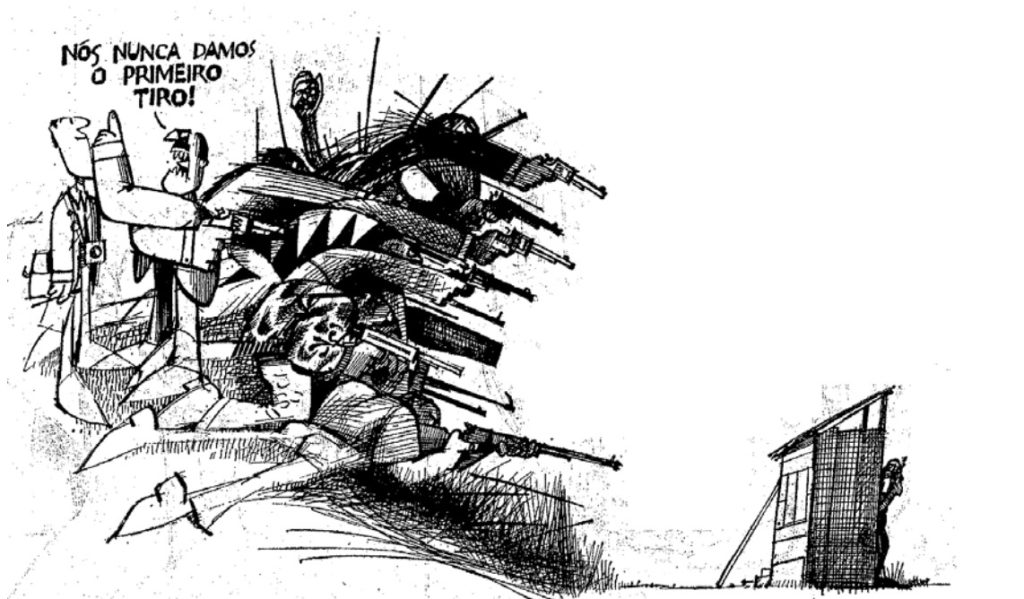

E o armamento de Ziraldo, muitas vezes deixava o humor escrachado de lado pra enfiar o dedo na ferida, como na atualíssima charge feita em 1969 para denunciar os genocidas e racistas esquadrões da morte, mas que, hoje, poderia ser utilizada para falar das ações policiais de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo; Claúdio Castro (PL), no Rio; e, também, do petista Jerônimo Rodrigues, na Bahia; ou dos assassinos de Marielle e Anderson, das milícias e jagunçada país afora.

Sempre atento à evolução dos fatos e, desta vez, numa charge publicada no “Jornal do Brasil”, em setembro de 1977, quando ainda estava começando a se desenrolar os movimentos sociais e operários que viraram o jogo na luta contra a ditadura, Ziraldo também foi preciso ao relacionar o profundo vínculo entre os interesses burgueses e a “cegueira” da Justiça, prenunciando o levante que seria provocado pela classe trabalhadora nos anos seguintes.

Foi exatamente quando a ditadura estava caindo pelas tabelas, que Ziraldo começou a se dedicar quase que exclusivamente à chamada literatura infanto-juvenil. “O menino Maluquinho”, com sua panela cobrindo uma cabeça cheia de imaginação, traquinagens e sonhos, surgiu em 1980, quando Ziraldo se sentiu à vontade para resgatar seu próprio sonho: desenhar para crianças.

Um menino que, nas suas próprias palavras, “tinha o olho maior que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés”, mas, acima de tudo, como Ziraldo defendeu muitas vezes, tinha algo que ele desejava para todas as crianças do mundo: uma infância plena, cercada de liberdade para brincar, criar, explorar e, se necessário, subverter a ordem das coisas, ditada sempre por “adultos” que se deixaram virar conservadores de valores envelhecidos.

E, por isso mesmo, na minha opinião, Maluquinho, que conheci como adolescente, é uma extensão coerente de um livro mais antigo, de 1969, ao qual minha própria memória afetiva estará sempre ligada, até mesmo porque não haveria como, sendo um garoto negro, gay e periférico, não se identificar com ele: “Flicts”.

Ao criar a história-poema da cor que não existe na Terra e, por isso mesmo, não consegue se encaixar no mundo Ziraldo deixou uma linda mensagem para aqueles e aquelas que, mesmo excluídos, insistem em seguir na busca, questionar a ordem das coisas e lutar pelo seu direito de existir, mesmo que para isto seja necessário construir um outro mundo.

Mensagem que, de certa forma, atravessas todos os 80 títulos deixados por Ziraldo (traduzidos para sete idiomas, em 11 países). Um sujeito cuja morte, sim, significa uma enorme perda, mas que precisa ser celebrado como alguém que viveu em plenitude, alimentando sonhos de liberdade, como seu Maluquinho, e lutando por um mundo melhor, como fez no “Pasquim”.

Algo que, lamentavelmente, não pode ser dito sobre muita gente, mas que torna imortais e eternos aqueles que, como Ziraldo, souberam traçar sua própria história com empenho, criatividade, dignidade e um profundo senso de humanidade. Então, só podemos agradecê-lo, esperando que sua obra siga formando e informando novas gerações.